Inclusion numérique : quelle typologie d'usages pour quelles compétences (et quelles finalités) ?

Cet article s'insère dans mon exploration sur l'éducation au numérique.

Lorsqu'on pense une stratégie d'éducation au numérique, ou d'inclusion numérique (terme que je trouve personnellement plus étroit, mais c'est un autre sujet d'article), il peut être utile de distinguer des niveaux d'usages numériques. Chacun de ces niveaux occasionne des besoins, nécessite des compétences (manipulatoires, mais pas uniquement), génère des contraintes d'accès, et recouvre des réalités sociologiques bien distinctes.

À la lecture de nombreuses enquêtes et articles1 (notamment le projet de recherche Capacity, porté par la Fing et le GIS Marsouin) partagés en fin d'article, et par ma propre expérience de terrain, j'identifie trois niveaux structurants pour appréhender les usages du numérique du point de vue d'une indispensable éducation au numérique :

- les usages de nécessité

- les usages et pratiques du quotidien

- les usages et pratiques capacitante

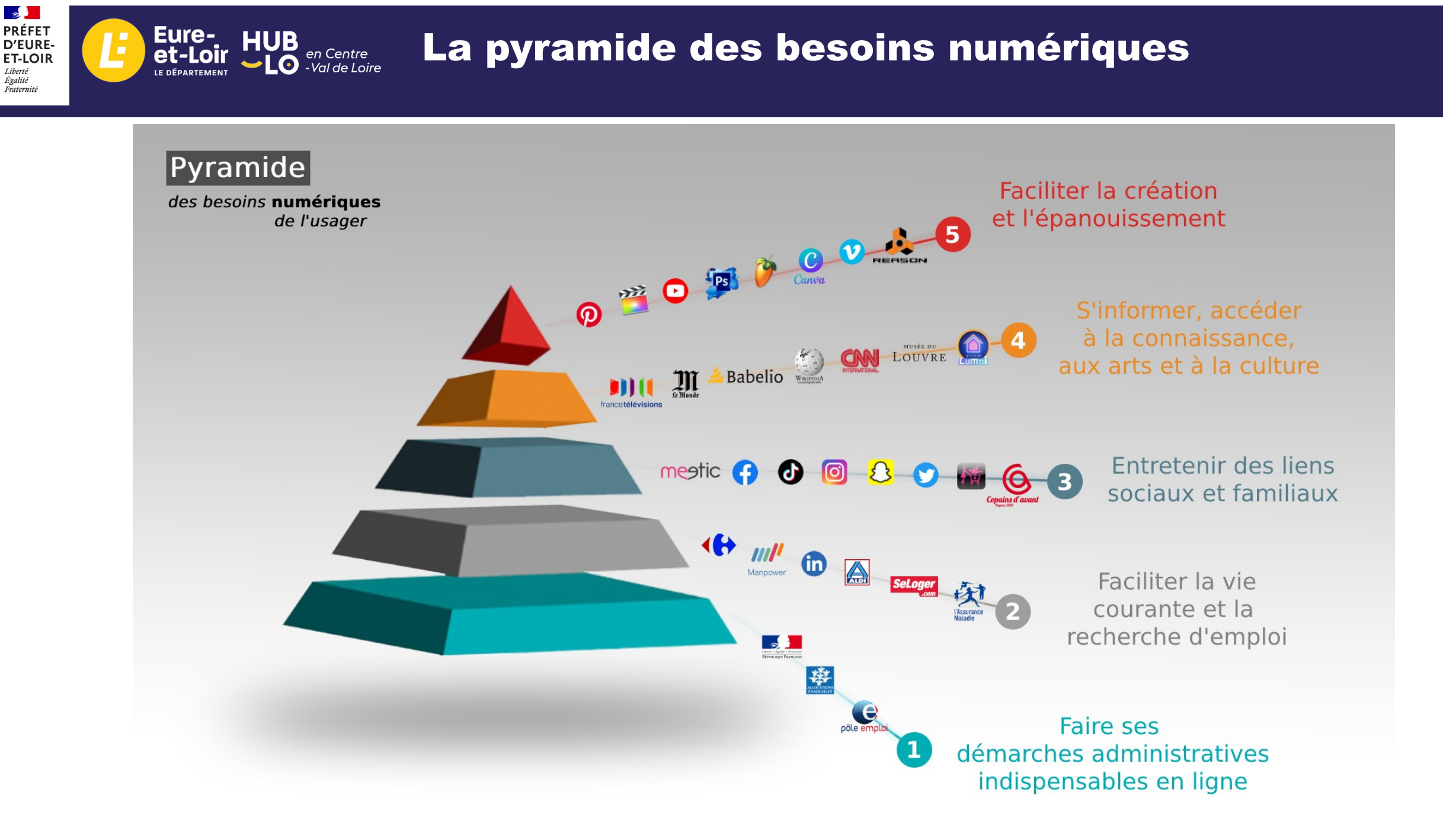

Une autre représentation de la « pyramide des besoins numériques », dans l'Eure-et-Loir (source). Très parlant également.

Les usages de nécessité

Sans une maîtrise de ces usages « de nécessité », on est de facto « exclu du numérique ». Logiquement, les usages de nécessité sont très largement subis. Ils comprennent l'accès aux droits (suivre ses demandes d'allocation familiale ou le versement de son RSA) ou aux devoirs (payer ses impôts), le suivi de la scolarité des enfants, les virements bancaires validés par une application smartphone, l'achat de billets de train, etc. Ce sont les usages numériques sans lesquels il est devenu presque impossible de vivre.

Dans l'idée que je me fais du numérique acceptable (un numérique choisi, émancipateur et soutenable écologique et socialement), il ne devrait pas exister d'usages de nécessité. Il devrait donc exister un droit au non numérique. Ce n'est pas de la science-fiction, certain⋅e⋅s chercheur⋅se⋅s et penseur⋅se⋅s commencent à théoriser ce droit2, quand des collectivités l'expérimentent concrètement3. Pour des raisons politiques, mais aussi budgétaires, force est de constater que l'écosystème de l'inclusion numérique, à son corps défendant, vise en priorité la maitrise de ces usages de nécessité.

Les usages et pratiques du quotidien

Plus larges, et plus souvent choisis, les usages et pratiques numériques du quotidien rythment nos vies. Elles incluent toute la socialisation par les canaux numériques (réseaux et médias sociaux en tête), et tout l'éventail du divertissement (les jeux vidéos, l'écoute de musique, le visionnage de vidéos, etc.). Elles incluent également les usages professionnels.

Ce qui est important, dans cette catégorie d'usages et de pratiques, c'est le caractère fondamentalement choisi. Ainsi, dans le gradient des usages et pratiques, on peut développer ses compétences là où nos intérêts nous mènent. À mon sens, ce n'est pas ici que s'exercent les inégalités en matière de numérique. D'ailleurs, les travaux de Dominique Pasquier ont montré, au contraire, comment le numérique et Internet pouvaient être utiles aux classes populaires, notamment pour servir de seconde école et d'espace d'accès au savoir.

Notez que je parle ici d'usages et de pratiques, car comme je l'ai exposé dans un précédent article, ces deux termes ne revêtent pas la même signification. L'usage renvoie à la consommation d'un objet dont on est l'usager. Quand la pratique « s’inscrit dans un accomplissement, une progression, à la fois individuelle et collective ». Un usage : publier sur un réseau social. Une pratique : réaliser un montage de ses films de vacances.

Les usages et pratiques capacitantes

Les usages et pratiques capacitantes4 donnent quant à elles du pouvoir d'agir. Elles augmentent les capacités de celles et ceux qui les mettent en action. C'est le fait de savoir se renseigner en ligne sur toutes les aides pour rénover sa maison. Ou de mobiliser les réseaux sociaux habilement pour mettre en place une stratégie de présence web personnelle et/ou professionnelle. Ou encore de publier du contenu pour toucher une audience et ainsi valoriser son expertise, sa créativité, ou encore son opinion.

Petite réflexion au passage : les usages et pratiques capacitantes nécessitent pour la plupart un ordinateur. Pas un smartphone. Je ne le dirai jamais assez, le premier a été inventé comme un outil d'émancipation individuelle, le second comme un outil de communication, de divertissement et de consommation. À creuser, quand on sait qu'un ordinateur, avec son clavier et sa souris, est toujours un outil de « sachant⋅e⋅s », de « lettré⋅e⋅s », alors que le smartphone est évidemment beaucoup plus accessible, ce qui explique son immense succès et son omniprésence dans les usages et pratiques du quotidien.

Les usages et pratiques capacitantes sont très liées à la notion de capital numérique. Un concept émergent, bien documenté dans le rapport La société numérique française : définir et mesurer l’éloignement numérique5, et ouvert à d'intenses débats entre chercheuses et chercheurs.

Pour moi, le capital numérique s'inscrit dans le prolongement des différents types de capitaux proposés par Bourdieu : capital social, capital culturel, capital économique. Dans le cas des usages et pratiques capacitantes, on comprend bien qu'il s'agit ici principalement d'une question de capital social et culturel. Ainsi, tout le monde n'accède pas à la mine d'or que constitue la vidéothèque de l'INA. Tout le monde ne pense pas forcément à se renseigner en ligne sur toutes les aides disponibles pour acheter un vélo électrique, ou pour comparer finement les offres, voire dénicher les bonnes affaires. Tout le monde ne développe pas son réseau sur LinkedIn. Et tout le monde ne voit pas l'intérêt de contribuer à Wikipedia ou à un forum spécialisé. Exactement comme le fait que tout le monde ne va pas au théâtre, ne participe pas au conseil municipal de son lieu de vie, ou ne donne pas son opinion politique. C'est une question de capital culturel et social, de rapport au vocabulaire, à l'ergonomie, à la contribution aussi.

À mon sens, ce sont bien dans les usages et pratiques capacitantes que s'amplifient les inégalités. Car pour les personnes dotées de beaucoup de capital social et culturel, le numérique développe le pouvoir d'agir. Pour les autres, non seulement il ne développe rien, mais parfois, il entrave et complique dans le cas des usages de nécessité. C'est pour ça qu'il me semble que c'est au niveau de ces usages et pratiques capacitantes que doivent se porter nos efforts d'éducation au numérique, et particulièrement à l'École. Cela devrait même être une obsession de l'Éducation nationale, bien avant de former tous les élèves à la programmation (ce qui n'est pas son rôle, mais celui de l'enseignement supérieur).

Bonus : les compétences numériques sont complémentaires, mais distinctes de la culture numérique

Il existe plusieurs définitions de la culture numérique, mais celle que je retiendrais pour cet article, c'est l'idée d'une culture générale, d'une compréhension fine de ce qui compose l'infrastructure numérique, des rapports de pouvoir qu'elle induit, des choix politiques qu'elle revêt. Ainsi, cela suppose d'avoir une connaissance de l'histoire du numérique et de l'informatique. De connaître le modèle économique des grandes entreprises du numérique. De comprendre le fonctionnement des algorithmes, ou encore des intelligences artificielles. On peut considérer cette culture numérique comme un ensemble de connaissances et de compétences transverses comme l'esprit critique, la curiosité, la capacité de raisonnement, ou encore la réflexivité.

Il faut noter (et je pense que c'est important !) qu'on peut avoir une bonne culture numérique sans maitriser les compétences numériques permettant les trois types d'usage (de nécessité, du quotidien, capacitants) que j'ai proposés dans cet article. C'est le cas lorsque j'organise un débat mouvant sur la 5G, la vidéosurveillance algorithmique ou l'intelligence artificielle avec un public de senior. Ce public peut disposer d'une (très) bonne culture numérique, tout en ne maitrisant que très peu les usages du quotidien, et encore moins les usages capacitants du numérique.

Selon moi, seule la culture numérique permet, en tant que citoyen⋅ne informé⋅e et critique, de pouvoir s'impliquer dans les grands choix en matière de technologies numériques, de décider d'un avenir commun. C'est pour ça que je crois intimement que la culture numérique est un prérequis pour les citoyen⋅ne⋅s d'aujourd'hui. En revanche, les compétences numériques (notamment celles nécessaires aux usages de nécessité) pourraient théoriquement rester optionnelles, au choix des citoyen⋅ne⋅s. Pour peu qu'on se donne les moyens d'un droit au non numérique, et qu'on s'autorise l'imaginaire d'un monde en partie dénumérisé. Ce qui, d'un point de vue écologique et social, est loin d'être aberrant.

En conclusion, s'il fallait choisir ses priorités en matière d'éducation au numérique, il me semble qu'il faudrait mettre l'essentiel de nos moyens sur la culture numérique, tout au long de la vie, et partout, dans l'éducation formelle et informelle, dans la formation initiale et continue. Car comme le dit Jacques Rancières, citant lui-même Joseph Jacotot dans Le Maître ignorant, « qui enseigne sans émanciper abrutit. Et qui émancipe n’a pas à se préoccuper de ce que l’émancipé doit apprendre ». À quand une inclusion numérique réellement émancipatrice, qui n'a pas besoin de se préoccuper des compétences numériques des émancipés ?

Notes de bas de page

- J'ai personnellement écrit sur ce sujet, dans le cadre de mon exploration sur l'éducation au numérique

- Degrave, E. (2023). Justice sociale et services publics numériques : Pour le droit fondamental d’utiliser - ou non - internet. Revue belge de droit constitutionnel, 211‑244.

- C'est le cas par exemple de Villeurbanne : lire l'article

- Le terme provient à ma connaissance du projet de recherche Capacity, cité plus haut, et partagé dans la bibliographie

- J'avais moi-même écrit un article sur ce concept en 2020 : Du concept de « fracture(s) numérique(s) » à celui de capital numérique ?

Références

Contrairement à une bibliographie d'article de recherche, ces références sont classées chronologiquement et pas par auteur⋅ice. J'ai également mis des liens directs vers les articles et ouvrages concernés.

Granjon, F. Inégalités sociales, dispositions et usages du numérique. Éducation et sociétés. 2022.

CNNUM. Pour un numérique au service des savoirs. De l'information à la capacitation. 2021

Évaluer l’impact de la médiation numérique : la toile des capabilités. 2020

Pasquier, D., L’Internet des familles modestes. Enquête dans la France rurale, 2018

Godefroy Dang Nguyen, Nicolas Deporte. Internet et engagement civique. 2017

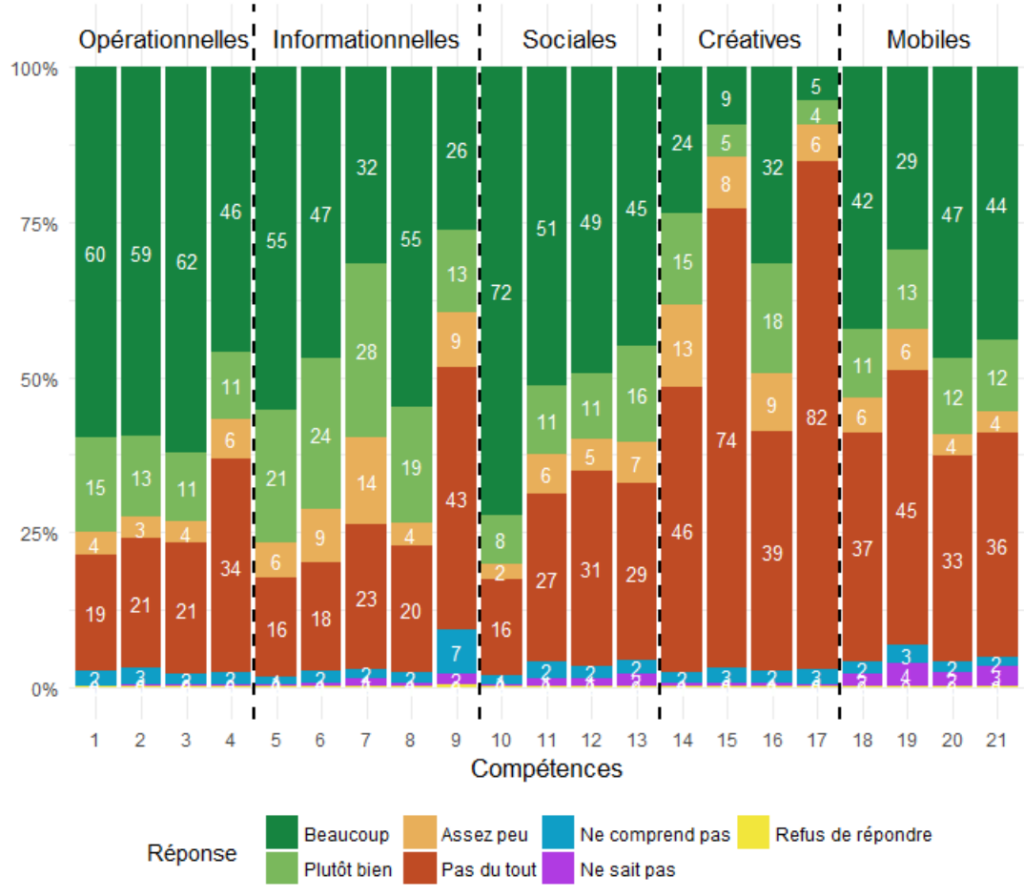

Nicolas Deporte et Laurent Mell. Quelles compétences numériques ont les Français ? 2017

Premiers résultats de l'enquête Capacity sur les usages numériques des Français. 2017